ECOC 2025 技術焦點:1.6T 部署現況與 100T Switching 展望

- simpletechtrend

- 2025年10月1日

- 讀畢需時 4 分鐘

前言

AI 的爆發式成長徹底改變了資料中心的頻寬需求曲線。過去網路速度的演進通常有充足的週期:400G、800G 都經歷了數年的成熟期。但如今,1.6T 的導入速度被大幅壓縮,幾乎是 800G 一出現,1.6T 就緊跟而上。

在 ECOC 2025 的專題座談「1.6T Deployment Status and Outlook for 100T Switching」中,來自 Cignal AI、Coherent、Terahop、Broadcom、TFC Communication 與 China Telecom 的業界代表,分享了他們對 1.6T 現況、技術挑戰與 3.2T 展望的看法。本場由 Source Photonics CTO Frank Chang 主持。

各家公司的觀點

Cignal AI — 市場趨勢與 AI 的推力

Scott Wilkinson 提供了市場現況與數據:

AI 導致需求爆炸:

傳統成長:35–45%/年

2024 年成長率:200%

2025 年預估:400%

模組出貨狀況:

2025 上半年已有 20,000 顆 1.6T 模組出貨

全年預測約 500,000 顆 → Q3、Q4 會進入高速放量

廠商策略:

即使系統端(switch ASIC、GPU、chiplet)尚未完全就緒,模組廠仍搶先推出 1.6T 產品。

核心原因:要搶第一波 ramp 的收益,因為過渡期短,早期獲利至關重要。

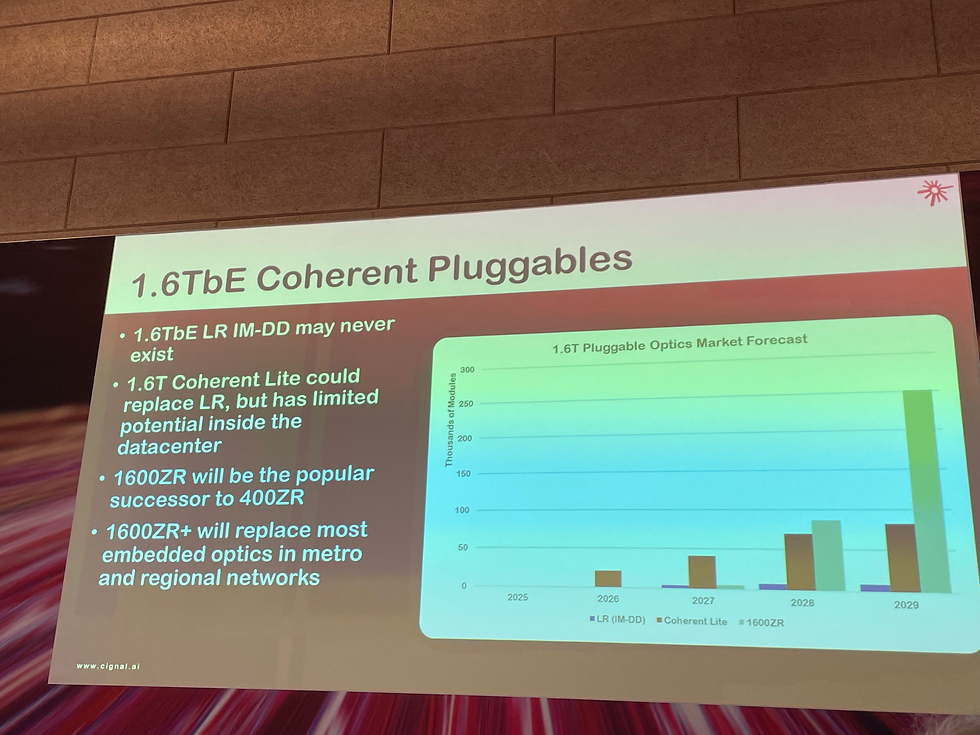

技術補充:

除了 1.6T PAM4,coherent pluggable(如 1.6 ZR、ZR+)將快速取代傳統嵌入式方案。

ZR+ 甚至被預期會取代大部分長距離 embedded optics。

Coherent — 疊代演進與功耗問題

Sanjai Parthasarathi 對比不同速率演進,提出幾個觀察:

重疊週期現象:1.6T 並不是線性替代,而是與 800G、400G 模組形成「多重世代並行」。

調變與 DSP:

可能需要 PAM6 / PAM8,再轉換成 PAM4 光學信號,或利用 DSP 進行 gearboxing(200 → 400 → 800Gbps)。

傳統 PAM4 已經逼近極限,進一步推高難度。

功耗危機:

單模組功耗高達 60W,並不實用。

必須透過更高效的 DSP、光電整合,以及封裝散熱設計來降低。

公司優勢:

Coherent 擁有雷射、EML、CW、矽光子完整供應能力,可以同時支持不同架構。

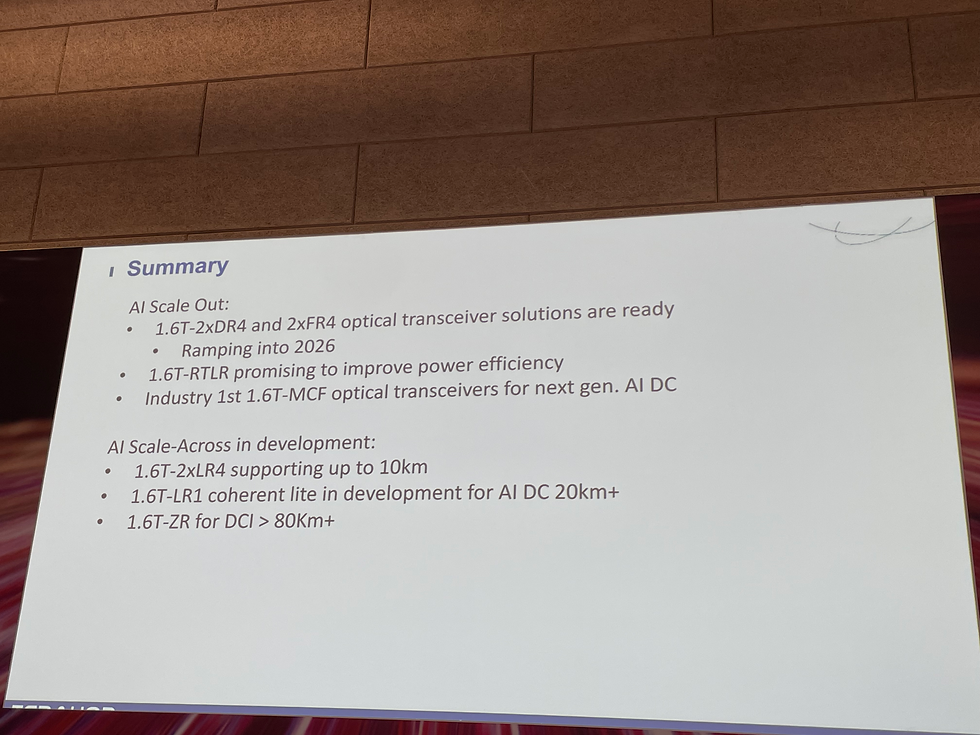

Terahop — 新創公司對封裝的觀察

Ryan Yu 從新創角度出發,專注於 互連與封裝的瓶頸:

問題:高速模組需要大量 I/O,造成封裝走線與功耗的壓力。

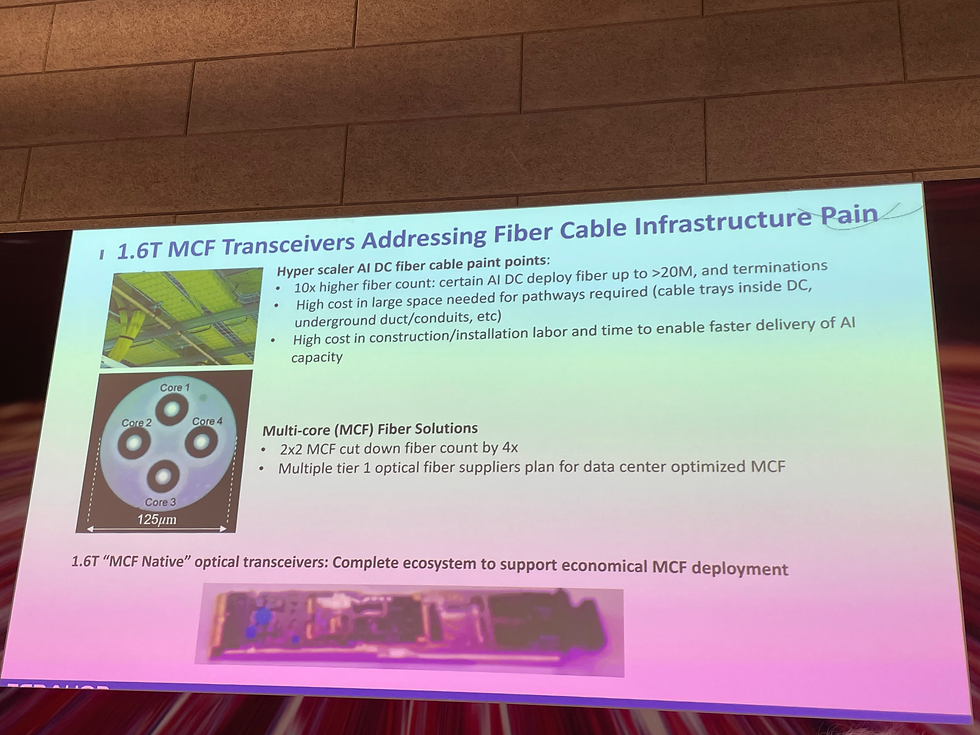

潛在解法:

多光纖(multi-fiber)架構,以分散通道需求。

chiplet-based 架構,減少單一大 ASIC 的負擔。

觀點:傳統 pluggable 難以應對 GPU/CPU 緊密封裝需求,未來需要更緊密的光電耦合。

Broadcom — 從垂直整合到 400G/lane

Rajiv Pancholy 分享了 Broadcom 的系統級觀察:

挑戰:

400G/lane 已接近物理極限,色散效應明顯,CWDM 在 2 km 就出現傳輸問題。

功耗翻倍:20W → 40W → 60W,若無創新,將無法持續。

材料探索:

鈮酸鋰(LiNbO₃)等新型材料可能成為替代方案。

Broadcom 策略:

透過 垂直整合(switch ASIC、SerDes、光引擎、封裝)強化系統控制力。

已展示 400G EML 技術,作為 3.2T 的關鍵。

TFC Communication — 傳輸與成本現實

Jinghui Li 從光纖與製造角度提出觀點:

色散挑戰:

CWDM 在 2 km 距離就有問題 → 需要更高效的色散補償或改用平行光纖。

封裝與成本:

光纖通道數增加,系統複雜度與成本隨之上升。

觀點:要成功商業化,不僅要技術可行,還要 降低總體成本。

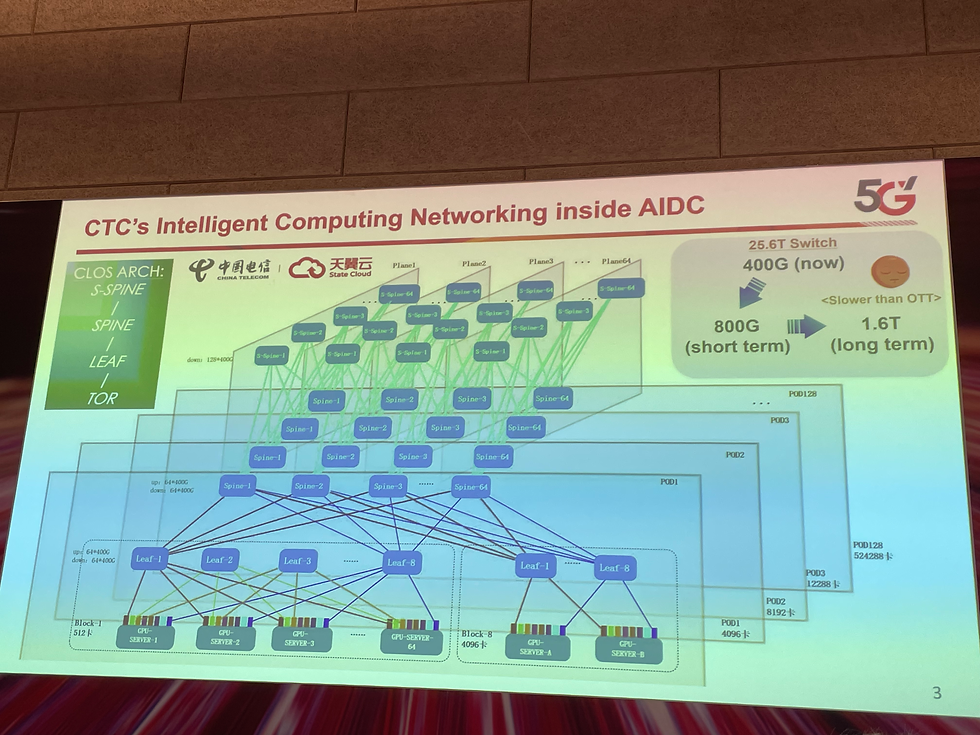

China Telecom — 運營商的需求

Junjie Li 代表運營商視角:

核心關切:

AI 驅動的雲服務對頻寬需求巨大,但電力消耗與運營成本同樣嚴苛。

期望:

希望廠商能提供高可靠度、低功耗的 1.6T 與 3.2T 產品。

需要支援大規模部署,不能只是技術展示。

Q&A 精彩對話

Q1. 1.6T → 3.2T 的挑戰是否與以往類似?

答案一致:更困難。

以往倍速疊代可透過 EML + 矽光子實現,現在已無「明顯答案」。

新材料、新調變(PAM6/8)、多光纖架構都在考慮。

Q2. 五年後的產業樣貌?

樂觀派:會看到 6.4T、12.8T 的研討。

保守派:市場與政策變化難測,應聚焦 2–3 年內。

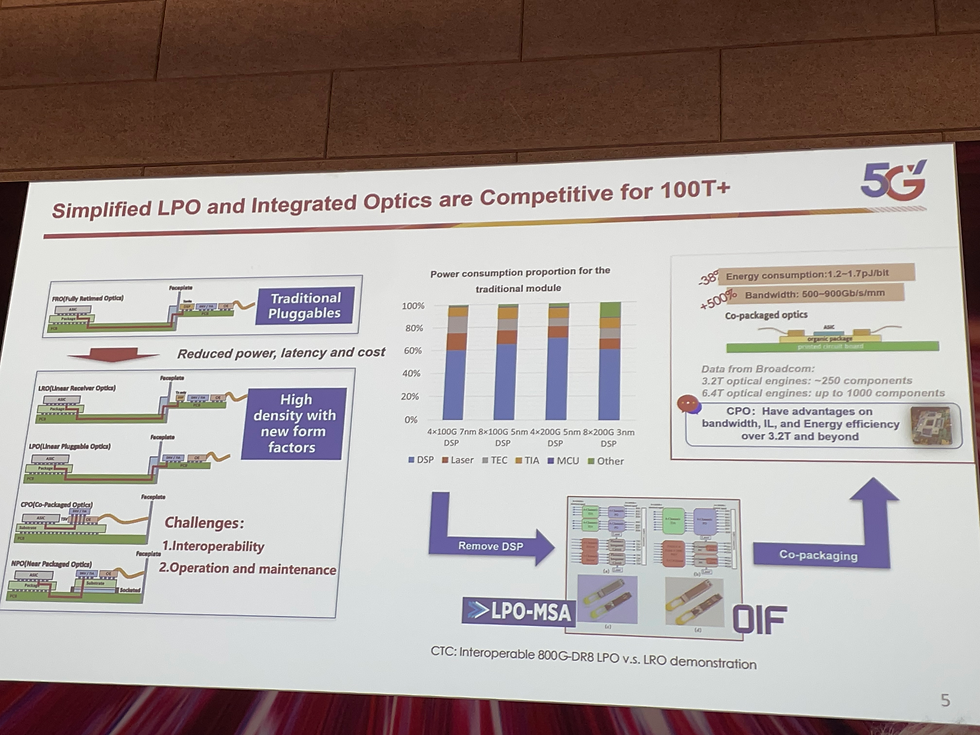

CPO/LPO 展望:

部分專家認為 pluggable 成本過高,將逐漸被 CPO/LPO 取代。

屆時高端光學可能只剩 2–3 家大公司能做。

共識:只要有市場價值,產業一定會突破物理與工程瓶頸。

總結

這場座談明確傳達了三個訊息:

AI 是推動頻寬世代加速的最大動能。1.6T 的 ramp 將比以往更快,搶先卡位至關重要。

功耗與色散是產業共同挑戰。400G/lane 幾乎逼近極限,3.2T 必須依靠新材料、創新架構與更高效能耗比的解決方案。

經濟效益才是最終推力。若新技術能帶來更高系統價值(例如 AI token throughput),市場自然會驅動轉換。

五年後,無論是 3.2T pluggable、CPO/LPO、或其他新型互連技術,光通訊產業都將持續面對物理極限挑戰。但有一點可以確定:只要 AI 仍在驅動雲運算,業界就不會停止追求更快、更高效的光互連。

留言