ECOC 2025 技術焦點: 哪種調變器技術將主導次世代光收發模組?——系統需求與技術競爭全解析

- simpletechtrend

- 2025年10月1日

- 讀畢需時 7 分鐘

前言

隨著數據中心與 AI 訓練集群的規模急遽擴張,光收發器的傳輸速率正快速推進至 400G、800G,甚至 1.6T 以上的等級。這些應用對調變器(Modulator)提出了更嚴苛的需求,包括更高的頻寬、更低的功耗、更小的尺寸以及可與矽光子平台整合的能力。

在 ECOC 2025 的專題工作坊中,來自產業與學界的專家齊聚,針對「哪種調變器技術將在次世代光收發模組中勝出」展開深入討論。研討分為兩個部分:第一部分聚焦於系統與應用需求,第二部分則檢視各種調變器技術的最新發展。

內容

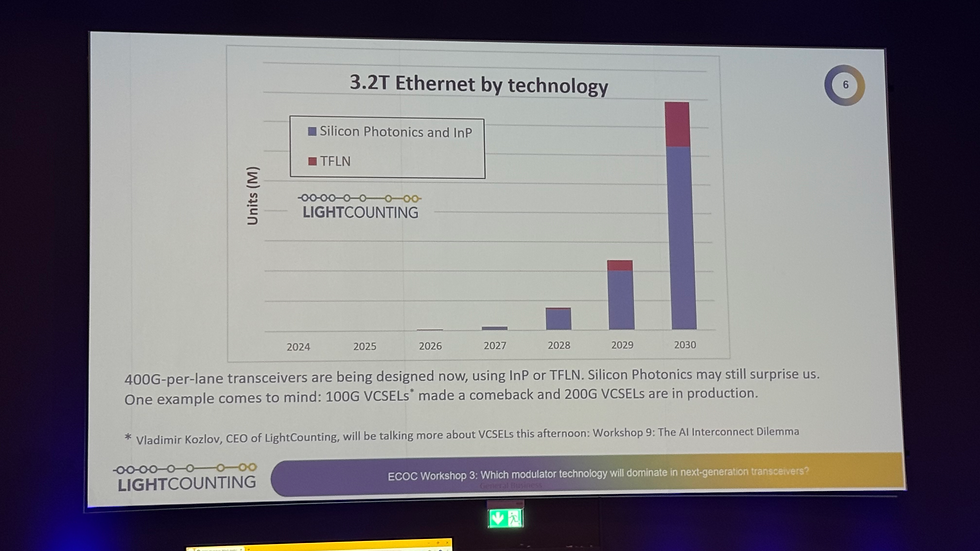

LightCounting(Roy Rubenstein)——市場與應用視角

Roy Rubenstein 從市場調研角度指出,隨著 AI 與大數據時代的來臨,數據中心對光連結的需求暴增。這些需求不僅僅是單純的速率提升,更涉及 功耗、成本、與可擴展性。他強調調變器技術的選擇,必須考慮到最終量產能否支持高需求市場,而非僅僅依賴實驗室性能。從 LightCounting 的觀點來看,技術成熟度與量產能力 將是決定哪種調變器勝出的核心要素。

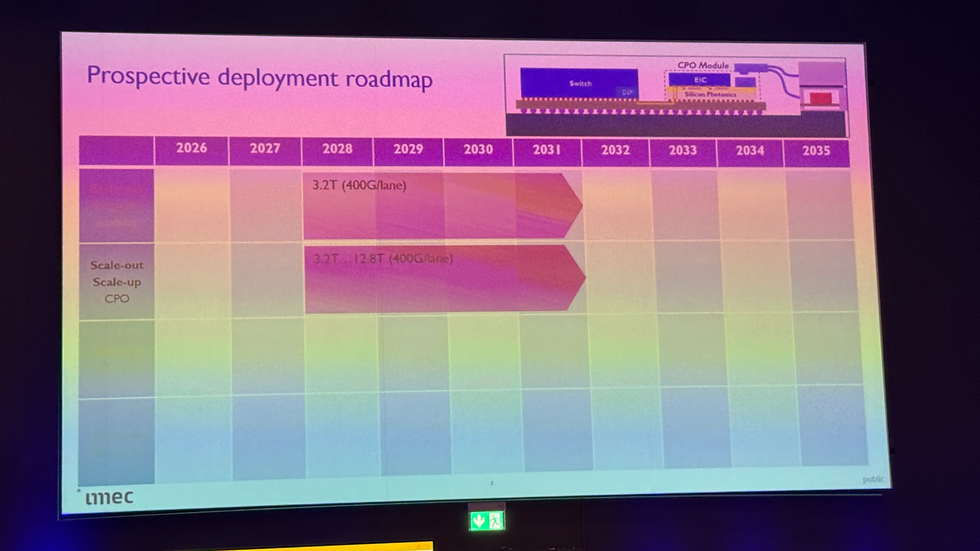

Nubis Communications(Marco Lamponi)——系統架構與 CPO 驅動

Marco Lamponi 聚焦於 模組與系統架構轉變,特別是隨著 CPO(Co-Packaged Optics)的興起,調變器的整合度、封裝方式與光電協同設計的重要性日益提升。他指出,傳統 pluggable optics 雖能快速滿足市場需求,但在 AI 與大規模 HPC 應用中,CPO 將大幅降低功耗與連結瓶頸。Nubis 的觀點是,調變器的競爭力將取決於其是否能在 CPO 環境下有效與 ASIC/Driver 整合。

NVIDIA(Liron Gantz)——AI 驅動下的系統需求

Liron Gantz 從 NVIDIA 的應用角度出發,強調 低延遲、高可靠性 與 功耗受限 是 AI 集群的關鍵需求。NVIDIA 在 GPU 互連與資料中心網路上,觀察到調變器不僅要能達到高速率(>400G per λ),還要兼顧 整體系統效率。他特別提到,調變器與 DSP 的協同設計 將變得比單純追求頻寬更重要。對 NVIDIA 而言,選擇技術的標準不只是性能,而是能否在 scale-out 與 scale-up 架構 中滿足實際部署需求。

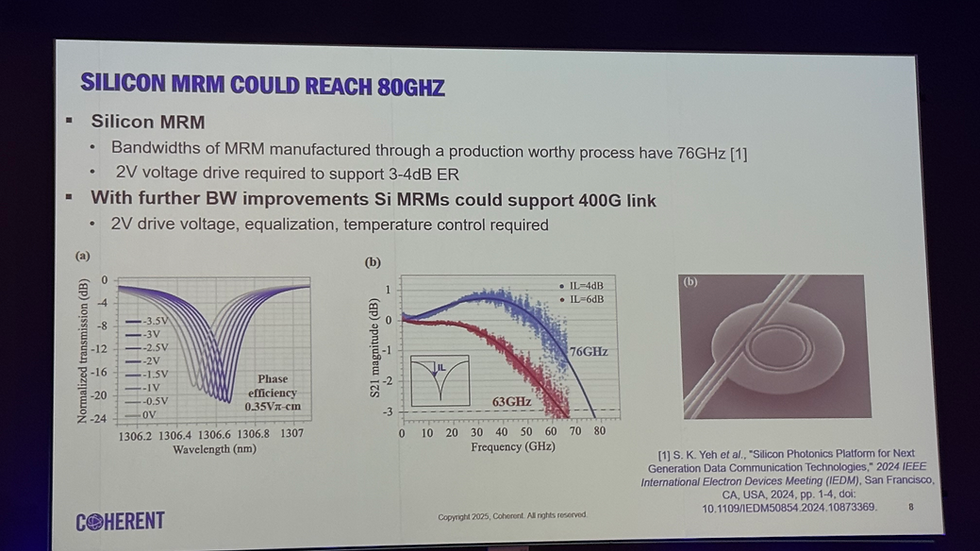

Coherent Corp.(Anna Tatarczak)——InP 與混合集成的平衡

Anna Tatarczak 分享了 InP 與混合集成調變器 的發展方向。Coherent 的策略是延續 InP 在雷射與調變器的優勢,並探索與矽光子平台的混合集成,以降低封裝複雜度與成本。她指出,對於企業級與雲端市場,可靠性、成熟度與供應鏈完整性 常常比極端性能更重要。Coherent 的觀點是,InP/Hybrid 技術提供一條較為務實的路徑,既能維持高性能,又能快速導入市場。

IMEC – Ghent University(Peter Ossieur)——學術與技術成熟度

Peter Ossieur 從 IMEC 與 Ghent University 的研究角度,討論了調變器技術演進的關鍵:製程轉移與產業接受度。他認為,很多新興材料與結構在實驗室已展現驚人數據,但要進入產業量產,需要解決 良率、製程相容性、以及長期可靠性。IMEC 的觀點是,技術成熟度(Technology Readiness Level, TRL) 才是決定哪個技術能真正進入市場的核心。

ETH Zürich(Jürg Leuthold)——Plasmonic 調變器的挑戰與機會

Jürg Leuthold 介紹了 plasmonic modulators 的最新成果。他指出,雖然金屬導光通常被視為高損耗,但若結構設計得當,可利用其 低 RC 時常數 與 高非線性效應,達到超高頻寬(>500 GHz,甚至接近 1 THz)。他的團隊已實現 亞 1V 驅動電壓、僅數微米尺寸的 Mach-Zehnder 與環形調變器,並展示了 100 km 無 DSP 傳輸 的實驗。他承認 plasmonic 有 損耗與量產挑戰,但強調這就像電動車初期一樣,若產業願意投入,將可能顛覆傳統矽光子與 InP 的格局。

KIT(Christian Koos)——SOH 與 TFLT 的雙軌策略

Christian Koos 詳細比較了 Silicon-Organic Hybrid (SOH) 與 Thin-Film Lithium Tantalate (TFLT)。

SOH 優勢:超低驅動電壓(數百 mV)、高效 VπL、可直接與 CMOS 驅動相容,並能與矽光子無縫整合。他展示了 112G 直接 CMOS 驅動的實驗結果,功耗僅 10–20 fJ/bit。

SOH 挑戰:有機材料的熱與光化學穩定性仍需更多數據,目前最佳封裝可達 6,000 小時@85°C,正努力提升至 125°C。

TFLT 優勢:比 TFLN 擁有更低 RF 損耗、更穩定的偏壓點,並且已廣泛用於手機濾波器,具備潛在的 低成本與高可靠性。

他認為,SOH 適合高度整合與低功耗應用,而 TFLT 則適合高功率、高可靠性需求。

Liobate(Xinlun Cai)——TFLN 的高性能潛力

Xinlun Cai 報告了 Thin-Film Lithium Niobate (TFLN) 在高速傳輸中的應用。他強調:

優勢:TFLN 具備高性能(>110 GHz 頻寬)、低半波電壓(Vπ < 2.5V)、良好的設計彈性(支援單端/差分驅動),且在 PAM4 與相干傳輸應用中展現潛力。

挑戰:目前仍難以整合光檢測器(PD),需要透過 InP/SiGe 異質封裝解決。此外,市場接受度仍在建立,需要更多可靠性數據(目前約 5,000 小時)。

進展:Liobate 已能製作 6 吋與 8 吋晶圓,並與業界合作展示 400G 傳輸模組,證明 TFLN 已逐漸邁向商用。

OpenLight(Molly Piels)——InP 異質整合平台

Molly Piels 從 OpenLight 的角度,強調 InP 異質整合平台 的獨特優勢:

平台特性:不僅僅是調變器,還能同時整合 雷射、PD、SOA,形成完整光子平台。

目前性能:95 GHz 單端頻寬、600 µm 長度、功耗約 1–2 pJ/bit,並已通過 GR-468 可靠性測試。

挑戰:在 差分驅動 上存在頻寬下降的問題,需要更先進的封裝(如 3D 整合)來解決。

她認為,InP 平台的最大價值是 完整解決方案,而非單一元件性能,因此非常適合大規模量產與系統部署。

Mitsubishi Electric(Mizuki Shirao)——EML 的持續優勢與轉型挑戰

Mizuki Shirao 強調 Electro-absorption Modulated Laser (EML) 仍然是當前 pluggable optics 的主力技術:

技術優勢:高 MESA 結構設計,能保持高光侷限度並降低電容,頻寬可達 >100 GHz。

封裝創新:採用 AlN + 玻璃混合基板,將 RF 線路與散熱基板分離,實現低電感與高散熱,展示了超過 110 GHz 的模組。

發展方向:展示了雙通道 EML 整合晶片,達到 224 Gbps x2,且無明顯串擾。

挑戰:在 CPO 應用中,EML 的 雷射整合反而成為劣勢,因為可靠性與維護性要求外部光源(ELS)。因此,EML 必須透過封裝與系統架構轉變,才能適應未來。

總結

此次工作坊顯示,沒有單一調變器技術能全面主宰次世代市場。不同技術各有優勢與短板:

Plasmonic:超高速、極小尺寸,但仍面臨損耗與量產挑戰。

SOH / 有機材料:超低電壓驅動,與 CMOS 高度相容,但需證明長期可靠性。

TFLT / TFLN:高性能、良好成本結構,適合相干通訊,但整合度與市場接受度仍在建立。

InP 異質整合:提供完整平台優勢,但封裝與差分驅動仍待突破。

EML:成熟可靠,適合當前 pluggable optics,但在未來 CPO 時代需重新思考雷射配置。

最終的勝出者,很可能不是單一材料或技術,而是能 在系統、封裝與供應鏈之間找到最佳平衡的方案。

Q&A 精彩細節

ETH Zürich(Jürg Leuthold)——Plasmonic 的挑戰

問題焦點:plasmonic 調變器雖然頻寬驚人,但業界最關心的是 高損耗、良率與規模化。

回應:Leuthold 承認早期元件有高達 40 dB 損耗,但現在已降低至 6 dB 以下,多數來自光纖耦合而非本質。他強調目前實驗室良率約 50%,但若產業投入可大幅改善。他直言:「最大的阻礙不是物理極限,而是產業的保守與信念問題。」

KIT(Christian Koos)——SOH 與 TFLT 的可靠性

問題焦點:有機材料(SOH)是否能承受長期高溫與封裝過程?

回應:Koos 表示 SOH 已在 85°C 下測試超過 6,000 小時,正在提升至 125°C;短時間 reflow 是挑戰,但可透過交聯聚合物與封裝工程解決。他也坦承 材料偏壓漂移 仍存在,但可透過分子設計與材料優化改善。對於 TFLT,他認為無明顯可靠性問題,因其基材已廣泛應用於手機 RF 濾波器。

Liobate(Xinlun Cai)——TFLN 的量產與差分驅動

問題焦點:TFLN 在大尺寸晶圓上的一致性與差分驅動的可行性。

回應:Xinlun 承認目前月產能 1,000 片晶圓仍是計畫階段,尚未達量產水準。他展示了同晶圓內性能一致性的數據,並強調團隊正在開發新結構以提升差分驅動穩定性。對於 PD 整合,他表示正在平行研究 SiGe PD 與 III-V PD,以解決目前的限制。

OpenLight(Molly Piels)——InP 平台的差分挑戰與成本

問題焦點:InP 異質整合調變器在差分驅動下頻寬下降,以及製程成本。

回應:Piels 解釋,由於 RF 結構,頻寬會下降約 30–40%,但在 100G 與 200G 系統中仍可接受,400G 需要優化。她認為真正的突破點在 3D 封裝與 driver 共封裝。在成本上,InP 晶圓製程比純 SiPh 複雜,但可透過 Tower 這類成熟代工場進行量產,並已通過 GR-468 可靠性標準。

Mitsubishi Electric(Mizuki Shirao)——EML 在 CPO 的限制

問題焦點:EML 雖適合 pluggable,但在 CPO 與高溫環境下是否仍具優勢?

回應:Shirao 表示,EML 的強項在於 雷射與調變器的單晶片整合,非常適合 pluggable。但在 CPO 中,因為維護與可靠性需求,雷射往往需要外置(ELS)。因此,未來 EML 在 CPO 的應用需仰賴 封裝創新(如異質整合或雷射外置設計),否則將失去競爭力。他同時展示了整合微透鏡與多通道 EML 的成果,證明 EML 仍有進一步發展空間。

全體共識與討論

標準化需求:多位講者認為,產業需要制定 模組級黑盒標準,否則每家公司都要與客戶反覆磨合,浪費時間與成本。OIF 與新興的 Advanced Photonics Coalition 被點名為可能的推動者。

功耗定義:大家一致認為,不應單獨報告調變器的 fJ/bit,而應該包含 Driver + Modulator 的整體功耗。

應用差異:普遍認為 Pluggable、CPO、Coherent Line 系統 對調變器的需求差異巨大,未來不會有單一技術稱霸,而是多技術並存,各自對應不同應用場景。

留言