ECOC 2025 技術焦點:AI 時代下的光互連抉擇:VCSEL 與矽光子,誰將勝出?

- simpletechtrend

- 2025年10月1日

- 讀畢需時 5 分鐘

前言

隨著 AI 系統對能耗、密度與成本的挑戰不斷加劇,光互連技術走到關鍵分歧點:VCSEL 是否仍能演進以滿足下一世代需求,或是 Silicon Photonics 將成為主流? 來自系統廠、模組商與晶片設計公司的 12 位專家在工作坊中,針對技術路線、可製造性、可靠性與經濟可行性,分享了深入觀點。

各公司與講者觀點

LightCounting – Vlad Kozlov

市場趨勢:AI/雲端投資增長仍超出預期,帶動光模組需求。

技術觀察:

矽光子已是市場主流,特別在單模應用、LPO 與 CPO 領域。

但 VCSEL 近年強勢回歸(100G、200G 產品已量產)。

LiNbO₃ 薄膜與其他材料(如 EAM)也可能切入。

結論:未來市場不會單一技術獨霸,而是多種技術並行。

Meta – Drew Alduino

AI 網路需求:

Scale-up (機架內):距離較短,銅纜/VCSEL/直驅 DAC 仍有優勢。

Scale-out (跨機架):距離可達 500m,需單模 SiPh 或 EAM。

挑戰:

AI 工作負載要求極低丟包率,傳統 TCP 容錯機制不足。

Transceiver 可靠度直接影響 AI 集群運算。

結論:VCSEL 在 scale-up 仍可存活,但 scale-out 將由矽光子主導。

Oracle – Mark Filer

網路架構:AI 叢集需要 非阻塞網路、<2µs 延遲、極高可靠性。

技術觀點:

NIC 至第一層交換機即需 >65m,VCSEL 難以勝任。

多數應用將走向單模光纖 + 矽光子方案。

OCI 正在探索 LPO、CPO,以降低成本與功耗。

結論:SiPh 是主流選擇,但需解決製造成本與可靠性問題。

NVIDIA – Henning Lysdal

觀點區分:

Scale-up:短距離、機架內,高密度環境 → VCSEL/銅纜具優勢(低功耗)。

Scale-out:跨機架、長距離 → 矽光子更合適,尤其在 CPO 架構下。

瓶頸:

VCSEL:可靠度(高功率驅動導致壽命隱憂)。

SiPh:插入損耗與需高功率雷射/DSP。

未來:整合至 silicon interposer 或先進封裝將成為關鍵。

Huawei – Jiangwei Man

應用邊界:

<100m:VCSEL 更佳。

500m:SiPh 或 EML 方案更適合。

優勢:

VCSEL:低成本、小尺寸、低功耗,封裝測試成本低。

SiPh:長距離與高速 (>200G) 更有潛力。

結論:兩者將在不同應用場景共存,而非互相淘汰。

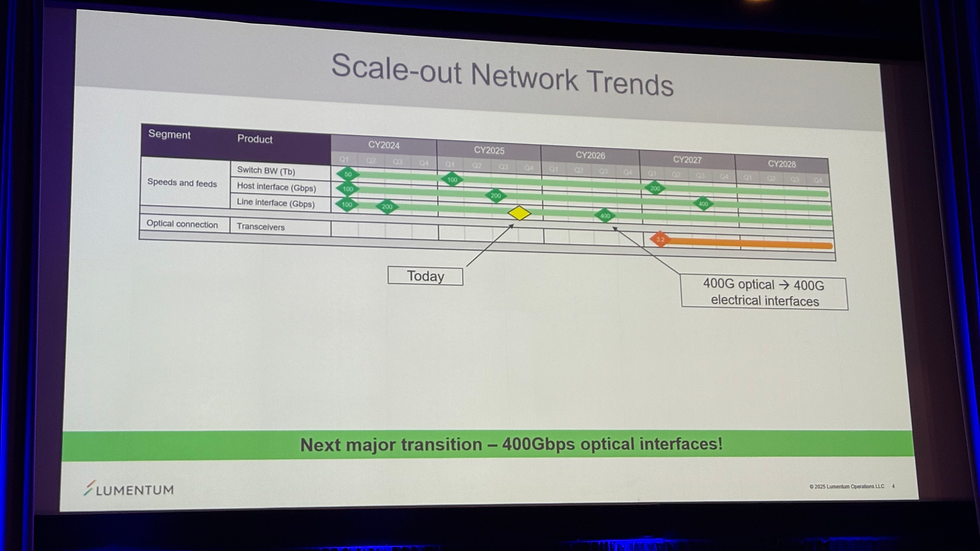

Lumentum – Matt Sysak

觀點:不僅是「VCSEL vs. SiPh」,還要考慮 InP、薄膜 LiNbO₃ 等新興技術。

關鍵挑戰:可靠度、功耗與供應鏈。

強調:CPO 與 LPO 將重塑市場,但製造成本與成熟度仍是瓶頸。

Celestial AI – Subal Sahni

立場:強力支持矽光子深度整合。

技術核心:

開發 Photonic Fabric,將光學直接整合進 XPU 封裝。

使用 EAM (Electro-Absorption Modulator),兼顧小尺寸與熱穩定性。

能實現 Tbps/mm² 級密度,同時降低 DSP 與功耗。

結論:SiPh 是長期解決方案,可突破「記憶體牆」與「能耗牆」。

Sicoya – Hanjo Rhee

觀點:

矽光子已在 200mm/300mm 晶圓廠實現大規模量產能力。

未來需結合 III-V、SiN 等材料,提升速率與靈活性。

中期:IM-DD 仍是主流。

長期:相干矽光子有機會進入資料中心。

結論:矽光子平台將持續擴張,技術演進取決於材料整合與封裝。

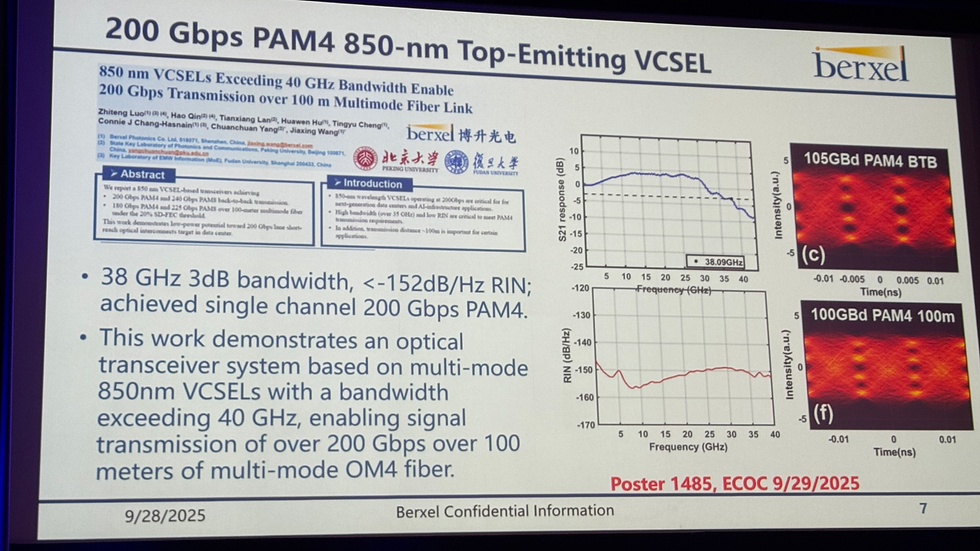

Berxel – Connie Chang-Hasnain

堅定支持 VCSEL:

2D 陣列結構 → 可持續擴展頻寬密度。

多模光纖/連接器成熟 → 成本低、容差高。

冗餘設計 → 提升可靠性。

進展:已量產 25G/50G/100G VCSEL,開發 200G PAM4。

結論:VCSEL 仍具備演進潛力,不會消失。

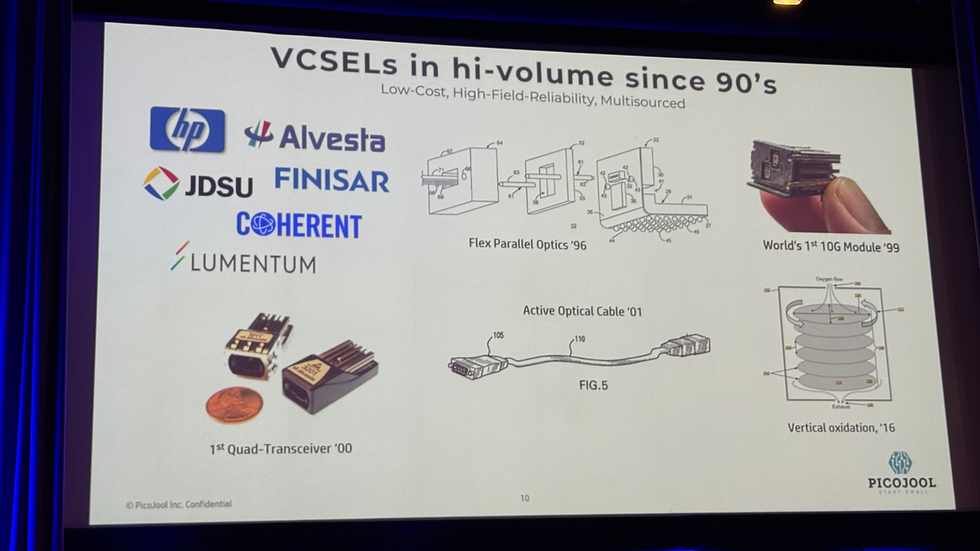

Picojool – Al Yuen

經驗觀點:實際交付中,銅纜依舊是最大競爭者。

VCSEL 優勢:

適合短距離,無需 DSP,功耗低。

成本與供應鏈優勢明顯。

結論:「不要低估銅纜」,同時 VCSEL 也會在 200G/400G 保持生命力。

TRUMPF – Roman Koerner

立場:專注於高功率與單模 VCSEL 技術。

觀點:透過封裝與新架構提升 VCSEL 的頻寬與可靠性,將其應用擴展到更長距離與更高速的市場。

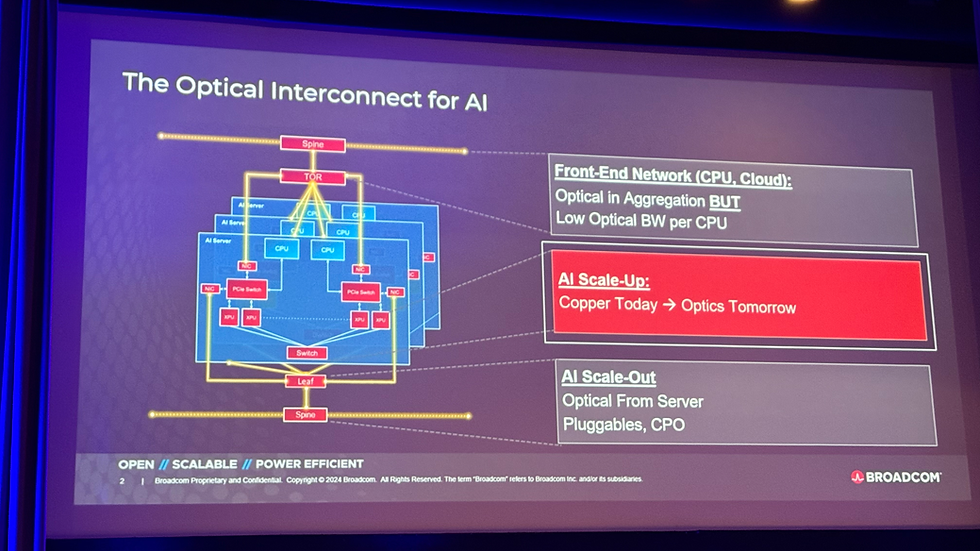

Broadcom – Anand Ramaswamy

觀點:NPO/CPO 不會只採用單一技術。

策略:同時評估 VCSEL 與 SiPh,以滿足不同距離、功耗與成本需求。

結論:真正的決定因素是 成本、功耗與供應鏈穩定性,而不是單純的技術指標。

總結

VCSEL:低功耗、低成本,適合短距離(機架內/scale-up);在 200G–400G 範疇仍具競爭力。

Silicon Photonics:高密度、長距離、與先進封裝整合能力強,將主導 scale-out 與 CPO。

Copper:仍是隱形贏家,因為極高性價比與可靠度。

結論並非「誰將被淘汰」,而是 多技術共存:

銅纜/VCSEL 主攻短距離。

SiPh 主攻長距離與系統整合。

新材料/混合技術(LiNbO₃, InP, EAM)則可能在特定應用突圍。

Q&A 精華

在兩個小時的密集報告後,現場進入問答與小組討論環節。幾個關鍵問題成為討論焦點:

Q1:VCSEL 的可靠性是否足以支撐 AI 時代的需求?

Meta 與 Oracle:強調大規模 AI 叢集要求 零丟包,VCSEL 在高功率驅動下的 壽命與自發熱 是隱憂。

Berxel 與 TRUMPF:認為透過 2D 陣列冗餘設計、改進封裝,可靠性可大幅提升,且 FIT 值能降到可接受範圍。

Q2:功耗是否會成為決定性因素?

NVIDIA:明確指出,任何 I/O 功耗都會直接吃掉 GPU 的計算資源,因此 CPO + 矽光子 是未來降低功耗的路徑。

Picojool:提醒不要忽略銅纜,因為在短距離應用中,銅纜在功耗上仍然最佳。

Q3:供應鏈風險與量產能力如何?

LightCounting:矽光子雖有廣泛採用,但製程仍集中於少數晶圓廠。

Broadcom:強調在 CPO/NPO 領域,公司策略是 同時發展 VCSEL 與 SiPh,避免單一技術斷鏈。

Berxel:VCSEL 的供應鏈已經高度成熟,短期內不會出現瓶頸。

Q4:未來是否會出現單一技術統治?

Celestial AI:認為隨著 封裝級整合 越來越關鍵,SiPh 將逐步擴張並可能成為長期解決方案。

Huawei 與 Sicoya:則主張 多技術並存,不同距離/速率對應不同方案,市場將走向「分工合作」而非「淘汰制」。

全場共識

VCSEL 並未「死亡」,在 100–200G、短距離應用仍具強大成本與功耗優勢。

矽光子是長距離與高密度互連的關鍵,尤其在 AI 叢集與 CPO 架構中會扮演核心角色。

銅纜依舊不可忽視,短距離應用性價比極高。

未來幾年將是 多技術共存與快速演進的格局,真正決定勝負的將是 可靠性、功耗與供應鏈規模化能力。

留言